据新华社17日报道,16日晚,在以色列总理内塔尼亚胡主持的安全内阁会议上,战时内阁正式宣告解散。尽管这一行动在字面上看似终结了战争决策机构,但并不意味着巴以冲突的结束。以色列安全内阁依旧在掌控着冲突的走向和重要决策。

中国现代国际关系研究院中东研究所副所长秦天表示,内塔尼亚胡解散战时内阁,不代表以色列政府的倒台,也并非意味着冲突的终结。战时内阁是去年巴以冲突升级后,为了暂时团结国内各大政治势力而成立的临时机构,其主要目的在于应对急迫的战争需求,并没有替代以色列原有内阁的职能。

秦天指出,早在今年6月9日,战时内阁中唯一的温和派,加迪·艾森科特宣布退出时,这一机构实际上已处于名存实亡的状态。值得注意的是,与战时内阁解散同一天,依据加沙卫生部的统计数据,以色列在其声称“战术停火”的加沙援助走廊沿线发动了一波新的袭击,造成10人死亡,至少73人受伤。

战时内阁的成立背景可以追溯到去年10月7日新一轮巴以冲突爆发后,当时以色列国内达成罕见共识,决定对抗哈马斯。在此背景下,由内塔尼亚胡提议,成立了一个“搁置分歧的紧急政府”,许多来自议会中的少数政党领导人也被纳入其中。10月12日,以色列议会批准了战时内阁的成立,该机构至少每48小时开会一次,并有权在必要时更新军事和战略目标,但其最终决定仍需通过安全内阁的批准。

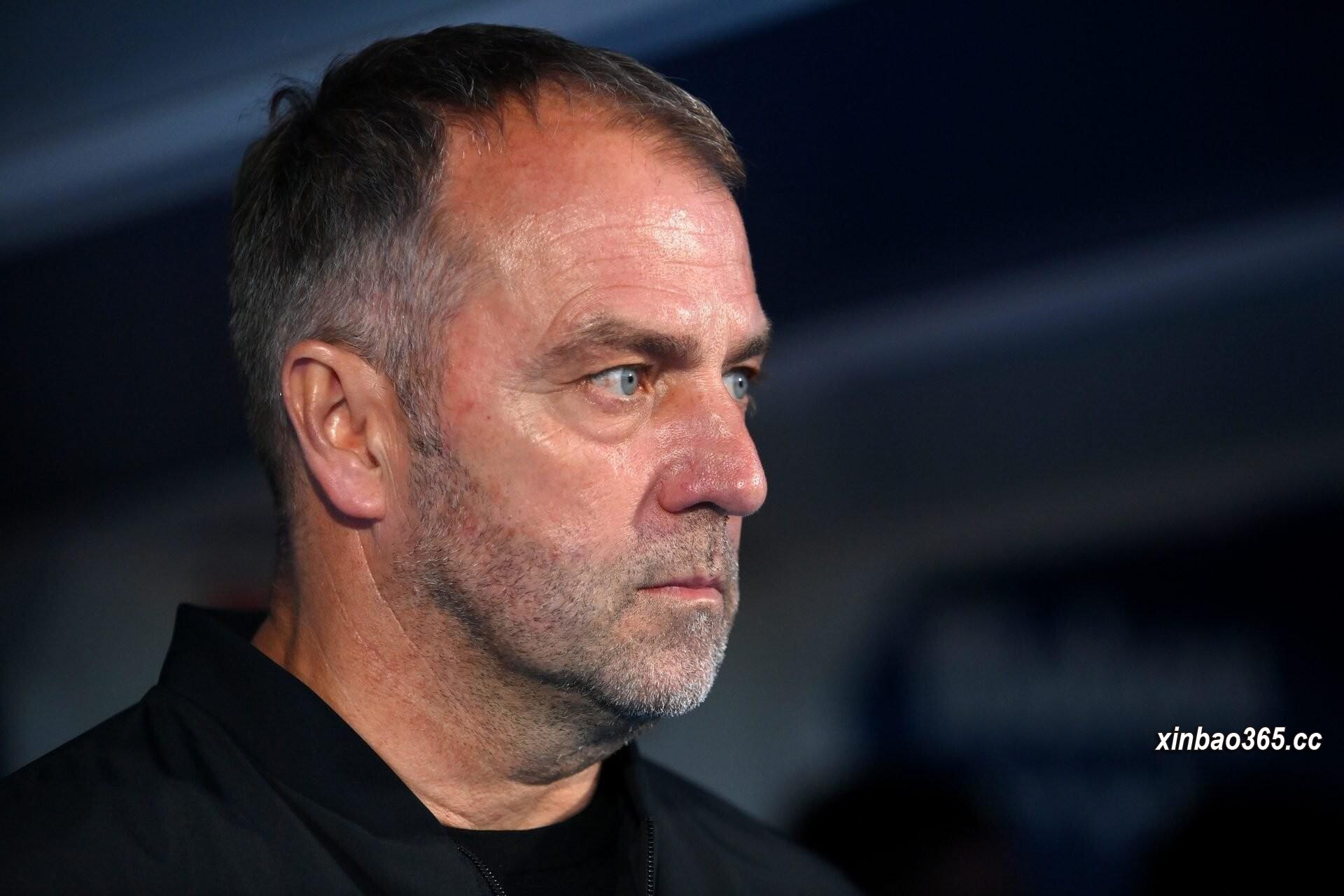

内塔尼亚胡在战时内阁中拥有极大的主导权,尤其是在前总参谋长艾森科特和国防部长加兰特的支持下,使得战时内阁的决策更具偏向性。而另一个关键成员、反对党国家团结党领导人甘茨,同样在6月9日宣布退出,并指责内塔尼亚胡奉行自私政治,未能实现既定军事目标。

甘茨被认为是最有希望取代内塔尼亚胡成为下任总理的候选人,他在军方和政界均有丰富背景。尽管甘茨退出战时内阁后,部分极右翼领导人提议组成一个只包含内塔尼亚胡及其极右翼盟友的新内阁,但内塔尼亚胡选择直接解散战时内阁,显现他在当前局势下的政治操作空间。

内塔尼亚胡的政权虽然面临极大国际及国内压力,但并未因此动摇。在国际上,美国曾敦促以色列保持克制,多个国家认同巴勒斯坦的立场,以色列总理内塔尼亚胡还曾被国际组织申请逮捕。然而内塔尼亚胡通过各种策略,在激烈的国际舆论中仍然保持了较为稳固的执政地位。据悉,反对内塔尼亚胡的抗议者已连续多天在高速公路集会,计划在议会大楼门前举行示威。

尽管面临多方挑战,内塔尼亚胡目前在议会中仍然占据多数票,极右翼执政联盟也相对稳固。专家秦天认为,从战时内阁解散来看,内塔尼亚胡的执政基础虽有所收窄,但其地位并未受到实质影响。在未来,内塔尼亚胡可能通过前往美国国会演讲等方式,继续争取国际支持,以应对不断升级的巴以冲突局势。