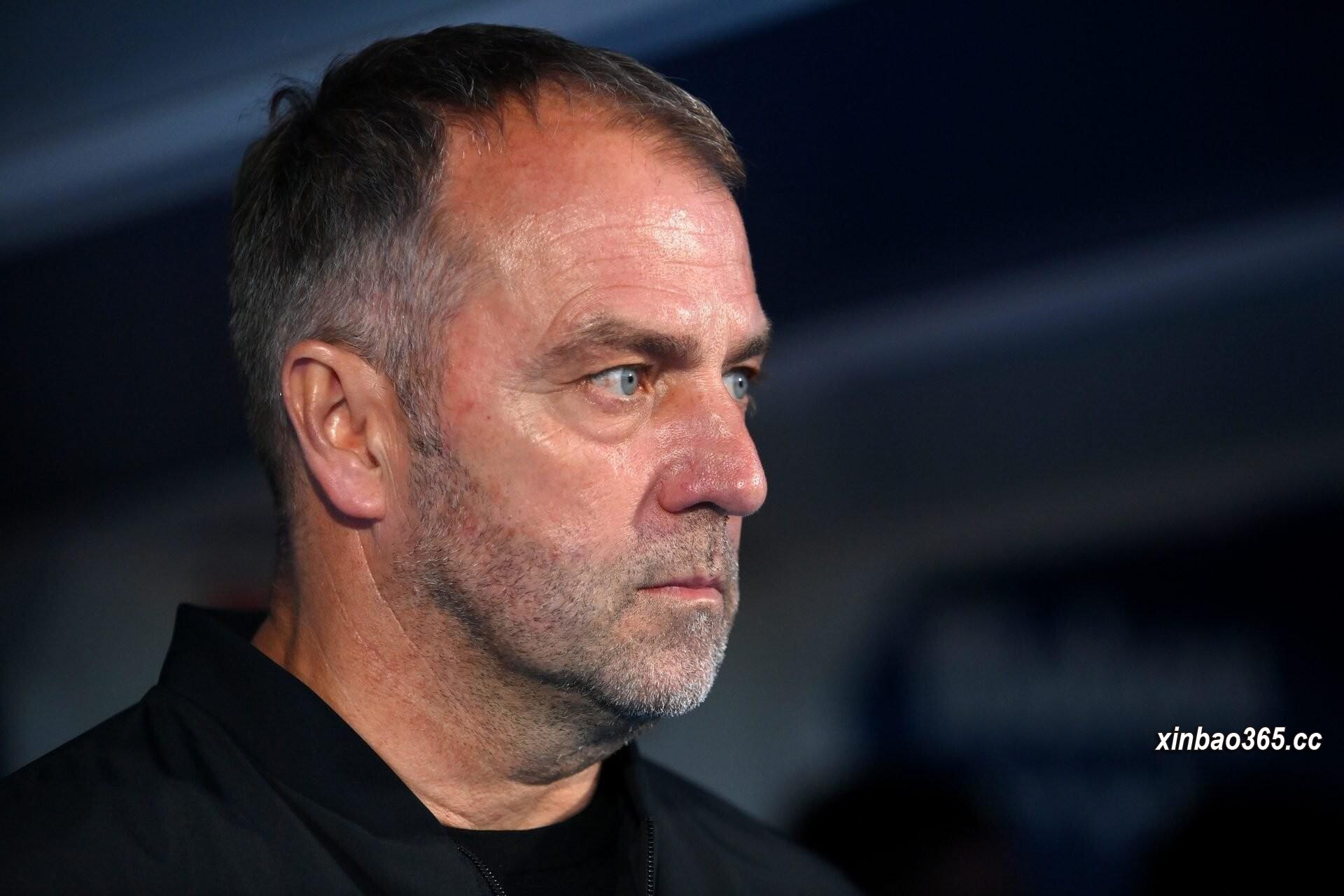

北京时间5月10日,有关北京国安足球俱乐部训练基地的问题成为国内热议的话题。针对国安主帅塞蒂恩对俱乐部基地的指责,体育产业的一些独立评论认为,这不仅仅是一个单一的俱乐部问题,而是整个中国足球改革过程中“职业化程度不够”的一个缩影。

首先,土地问题是北京国安训练基地困境的核心之一。在北京这样一个地价高昂的超大城市,土地资源尤其稀缺。北京国安乃至其他中超俱乐部的土地获取方式常常仅限于通过高价参与市场竞拍。即便在当前房地产市场降温的背景下,获得体育用地仍需承担巨大的经济成本。对于民营企业运营的俱乐部来说,在这样一个寸土寸金的环境中,单靠自身财力拼地是不切实际的。

其次,资金问题更是难上加难。不同背景的俱乐部对待基地建设的态度大相径庭。国有背景的俱乐部一般可以依靠母公司的资金支持或地方政府的扶持,资金来源相对稳定,可以承受长远的重资产投入。然而,民营俱乐部的经济来源却完全依赖其母公司的运营成果。对于这些需“重资产”投入的训练基地项目,无论是建设费用还是后续运营成本,都是民营俱乐部的一块难以跨越的障碍。因此,许多民营俱乐部为了控制成本,不得不寻找临时性的低成本训练基地,长期发展则无从谈起。

针对这些难题,有专家建议采用PPP模式——政府和社会资本合作模式。这种模式已经在体育场馆建设领域得到了一定的应用,可以突破目前的资金局限。PPP模式通过政府主导,吸引社会资本进入,从而有效增加土地供给、降低运营风险,这对于急需转型的中国足球来说,无疑是一条可行的路径。

然而,仅靠某一种模式的借鉴还远远不够。实现北京国安这样的俱乐部之困的突破,还需多方合力推进。一方面,政府需要思考如何给予民营俱乐部更多的资源和政策支持;另一方面,从资本层面入手,通过适合的融资渠道和贷款贴息政策,引导更多的社会资本流入足球产业。此外,俱乐部自身也需要探索更多的商业化运营模式,减少对外部资金的依赖。

总的来说,中国足球要想实现长期可持续的发展,必须脱离“短期烧钱”的旧模式,向“长期规划”的职业化道路转型。而北京国安训练基地的困境正是这一发展过程中的一个缩影。如今,困难仍然悬在眼前,但只有多方合力,才能真正找到解决之道。北京国安,乃至整个中国足球,都面临着职业化改革中亟待解决的双重挑战,每一步探索都为未来指明方向。